Trent’anni prima che Cinecittà accendesse i riflettori su Roma, il cuore del cinema italiano si trovava a Torino. È qui che, all’inizio del Novecento, le prime case di produzione nacquero e portarono registi, tecnici e attori da tutta Europa.

Come la Ambrosio Film, fondata nel 1905 da Arturo Ambrosio, che fu una delle prime case di produzione cinematografiche italiane (precedenti ci sono soltanto la Titanus, fondata a Napoli nel 1904, e la Cines, nata a Roma nel 1905). Dai suoi studi in Corso Casale uscirono centinaia di cortometraggi e documentari, ma anche i primi film a soggetto: melodrammi, adattamenti letterari e persino comiche, che raggiungevano un pubblico internazionale. Fu tra le prime case di produzione europee ad intuire che il cinema poteva essere un’arte ma anche un’enorme industria.

Pochi anni dopo, nel 1908, fu fondata un’altra casa di produzione, la Itala Film di Giovanni Pastrone, che rese Torino famosa nel mondo del cinema. Fu proprio Pastrone infatti a firmare nel 1914 Cabiria, un colossal girato tra la Val di Susa e le coste liguri, con scenografie monumentali e movimenti di macchina che avrebbero influenzato persino Griffith. Il film fece il giro del mondo e consacrò Torino come la capitale del cinema muto europeo, una “Hollywood ante litteram” .

Quel periodo d’oro, però, durò poco: la Prima guerra mondiale rallentò le produzioni e negli anni Trenta il centro dell’industria cinematografica si spostò a Roma, con la nascita di Cinecittà (1937). Ma oggi Torino ancora splende al cinema, grazie ai numerosi film girati in città.

A riprendere questa eredità ci ha pensato l’apertura, nel 2000, del Museo Nazionale del Cinema, all’interno della Mole Antonelliana. Un museo nel quale si ripercorre, tramite racconti, esposizioni, video, audio e tanti punti interattivi, la storia del cinema dalla sua nascita ai tempi moderni: dai fratelli Lumière a Pastrone, da Ambrosio a Fellini a Cameron.

Visitare il Museo Nazionale del Cinema: il percorso in 5 “atti”

Ogni amante del cinema dovrebbe visitare questo museo almeno una volta nella vita.

La sua storia ha inizio nel 1941, quando la studiosa piemontese Maria Adriana Prolo iniziò a raccogliere cimeli, manifesti e pellicole con l’ambizione di creare un museo dedicato alla settima arte. A sostenerla furono alcuni pionieri del cinema torinese, tra cui Giovanni Pastrone e il giornalista Francesco Pasinetti. I primi materiali trovarono spazio in una sala della Mole Antonelliana, concessa dal Comune, ma il progetto passò anni difficili: la guerra, le ristrettezze economiche, la mancanza di una sede stabile.

Nel dopoguerra, la Prolo organizzò le prime mostre temporanee tra il 1946 e i primi anni Cinquanta e contribuì persino alle sperimentazioni televisive dell’epoca. Tuttavia, la Mole subì gravi danni a causa di una tromba d’aria nel 1953, e l’idea di collocarvi il museo venne rimandata. Proprio in quell’anno, la visita a Torino di Henri Langlois, fondatore della Cinémathèque française di Parigi, fu decisiva perché riuscì a persuadere le istituzioni locali a dare una sede stabile alla collezione.

Il 7 luglio 1953 nacque ufficialmente l’Associazione Museo del Cinema, che contava tra i soci fondatori lo stesso Pastrone, lo sceneggiatore Arrigo Frusta e il critico Mario Gromo. Pochi anni dopo, nel 1958, il museo aprì finalmente le sue porte al pubblico in Palazzo Chiablese e la Prolo ne divenne direttrice a vita. Sotto la sua guida il museo si affermò come punto di riferimento culturale, ospitando rassegne e mostre tematiche dedicate al cinema muto, alla caricatura, alla stereoscopia e ai manifesti d’epoca.

Nel 1983, dopo l’incendio del Cinema Statuto, il museo fu chiuso per motivi di sicurezza e trasferito temporaneamente nei piccoli spazi del Cinema Massimo, in via Verdi. La morte di Maria Adriana Prolo, nel 1991, coincise con la nascita di una nuova fase: l’anno successivo il museo divenne Fondazione Maria Adriana Prolo, sostenuta da enti pubblici e privati.

Nel 2000, il museo ritornò alle sue origini nella Mole Antonelliana. L’allestimento, firmato dall’architetto Gianfranco Gritella e dallo scenografo François Confino, trasformò il museo in un percorso esperienziale e immersivo che segue la particolare struttura a spirale della Mole. Da allora, il Museo Nazionale del Cinema è diventato uno dei luoghi simbolo di Torino, visitato da milioni di persone e consacrato anche dal cinema stesso: nel 2004, il film Dopo mezzanotte di Davide Ferrario – con Giorgio Pasotti e Francesca Inaudi nei ruoli principali – gli rese omaggio, rendendolo location principale e co-protagonista.

Il percorso del museo si snoda verticalmente su più piani, seguendo appunto la forma della Mole. L’ho diviso idealmente in 5 “atti”, in modo da raccontare meglio le varie aree tematiche del museo.

Piccolo fun fact: all’ingresso andate alla macchinetta del caffè. Sul piccolo schermo integrato potrete vedere tante scene dei film legate proprio al caffè!

Atto I: Le origini del cinema

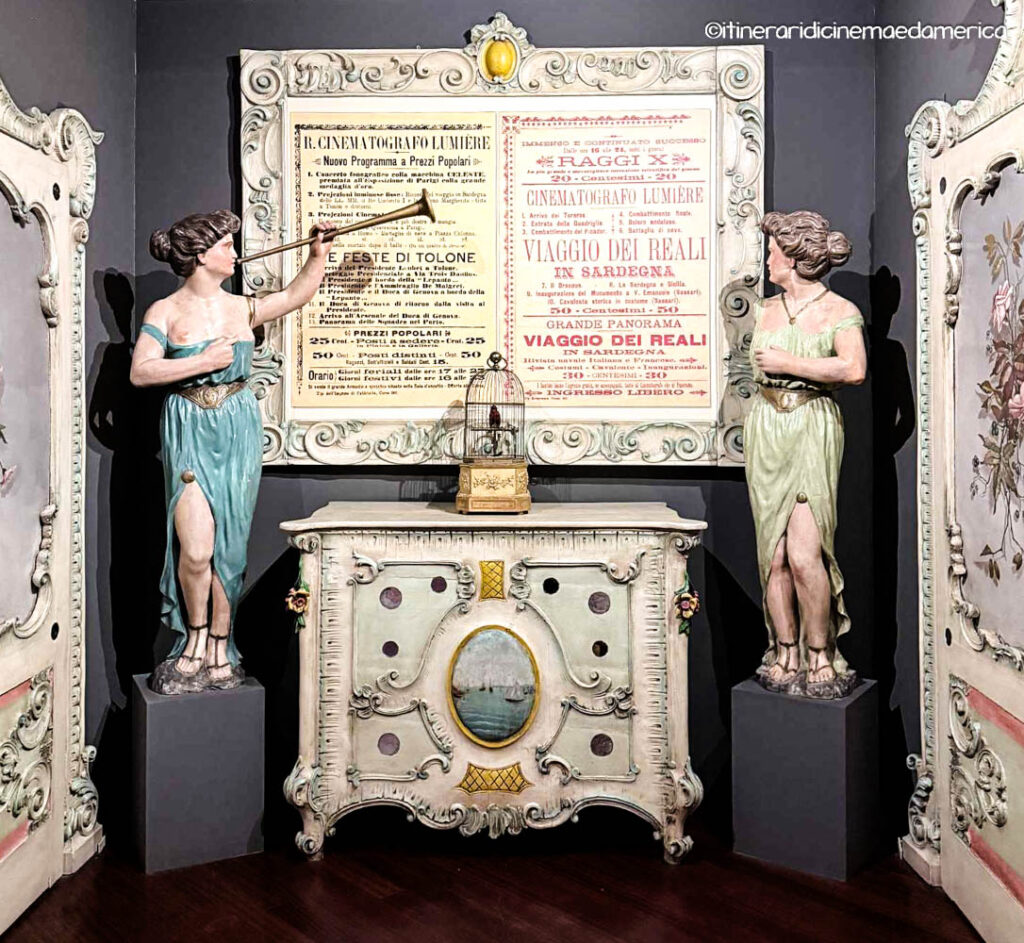

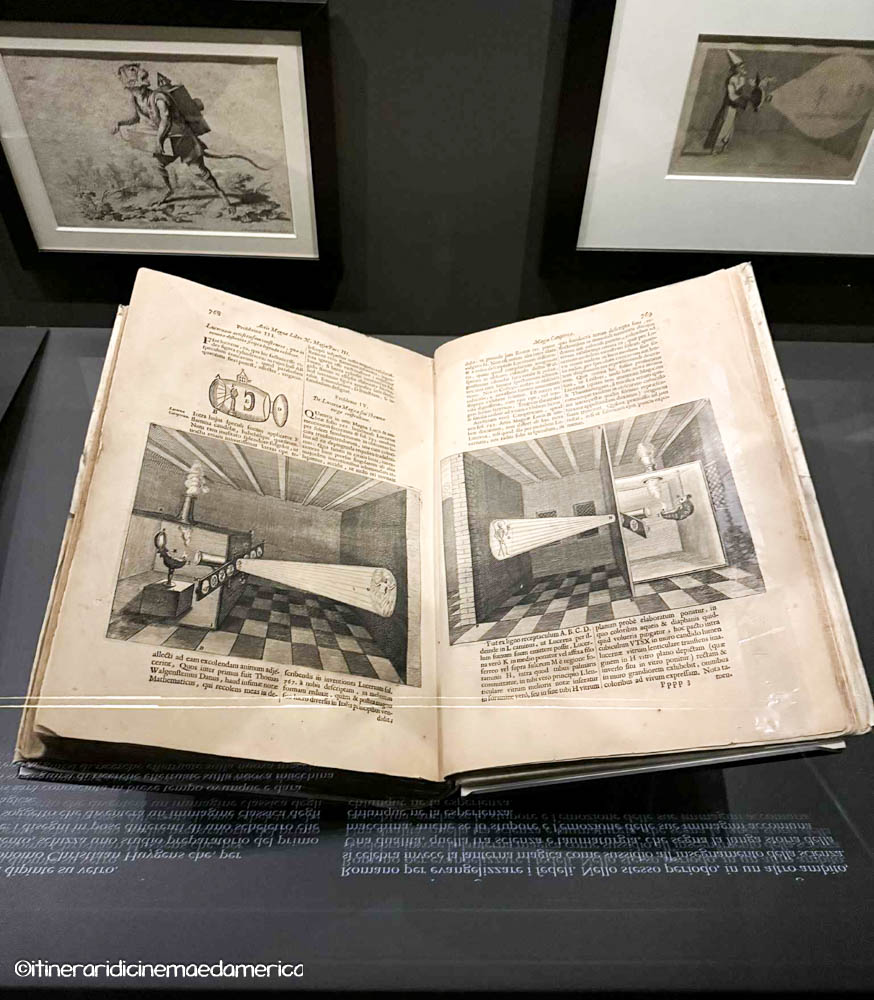

Il viaggio ha inizio al piano terra e nei livelli iniziali dell’edificio, nella sezione dedicata all’“Archeologia del Cinema”, dove sono contenute circa 150.000 opere che raccontano i percorsi tecnici e scientifici che hanno portato alla nascita del cinema, a partire dal 1700.

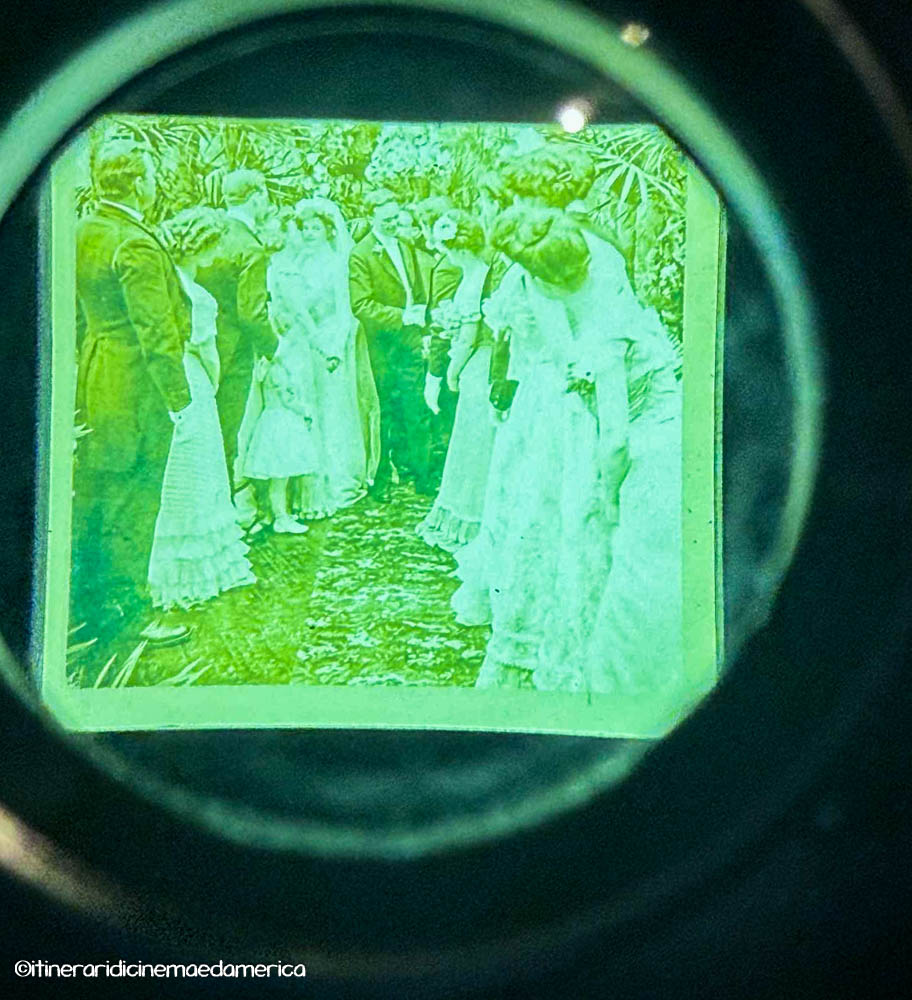

Qui si scopre come l’uomo, ben prima dell’invenzione della cinepresa, abbia cercato di catturare e riprodurre il movimento: dalle ombre cinesi ai teatri ottici, dalle lanterne magiche ai fenachistoscopi, ogni oggetto è una tappa di quel lungo cammino che ha trasformato la curiosità visiva in narrazione per immagini. Vengono raccontati ed esplorati gli studi ottici (e si possono provare anche le vere scatole ottiche), la stereoscopia, le illusioni, la cronofotografia – l’applicazione della fotografia istantanea allo studio del movimento – fino alla vera e propria nascita del cinema, con il primo kinetoscope parlor – la prima sala a pagamento che offriva la possibilità di vedere, all’interno di apparecchi per la visione individuale, brevi film 35 mm – aperto a Broadway nel 1894.

Atto II: L’Aula del Tempio

Superata la soglia del precinema, si arriva all’“Aula del Tempio”, la cattedrale visiva del Museo.

Questo spazio inizialmente doveva essere una sinagoga… e qui merita un breve paragrafo la storia della Mole.

Il suo nome deriva dall’architetto Alessandro Antonelli, figura visionaria dell’Ottocento, al quale la Comunità Ebraica di Torino affidò l’incarico di costruire un nuovo tempio che fosse anche luogo d’istruzione. Antonelli quindi immaginò un edificio che unisse spiritualità e sapere, con una base ampia destinata al culto e alle aule, e una cupola a pianta quadrata, in linea con l’estetica delle grandi sinagoghe europee. Ma la sua vera ambizione era un’altra: quella di creare un simbolo architettonico capace di svettare sul profilo della città.

I lavori iniziarono nel 1863, dopo l’autorizzazione del Regio Decreto, e in pochi anni l’edificio raggiunse i 70 metri d’altezza. Era una sfida ingegneristica per l’epoca, un’impresa che richiese rinforzi, modifiche e ingenti spese supplementari a causa delle quali la Comunità Ebraica, scoraggiata dalle difficoltà economiche, decise di interrompere i lavori e di costruire un nuovo tempio nel quartiere di San Salvario, mentre la struttura incompiuta fu ceduta al Comune di Torino.

Tornando ad oggi, la grande sala ospita numerose chaise-longue rosse al centro di una navata monumentale intorno alla quale si snoda il percorso del museo, mentre spezzoni di film, volti, sequenze cult, omaggi al cinema italiano e internazionale vengono proiettati sui grandi schermi.

Al piano terra, con l’accesso direttamente dall’Aula, si aprono diversi ambienti dedicati ai vari generi del cinema: si aprono ambienti laterali dedicati ai diversi generi del cinema: l’animazione, l’assurdo, l’horror, il fantastico, il western, il musical, la fantascienza, il cinema sperimentale e quello familiare, fino al 3D e alla realtà virtuale.

Atto III: Nelle “Cappelle” dei generi

Come dicevo, dall’Aula del Tempio si accede alle diverse porte che conducono alle gallerie tematiche – chiamate chapelle – dedicate ai vari generi del cinema.

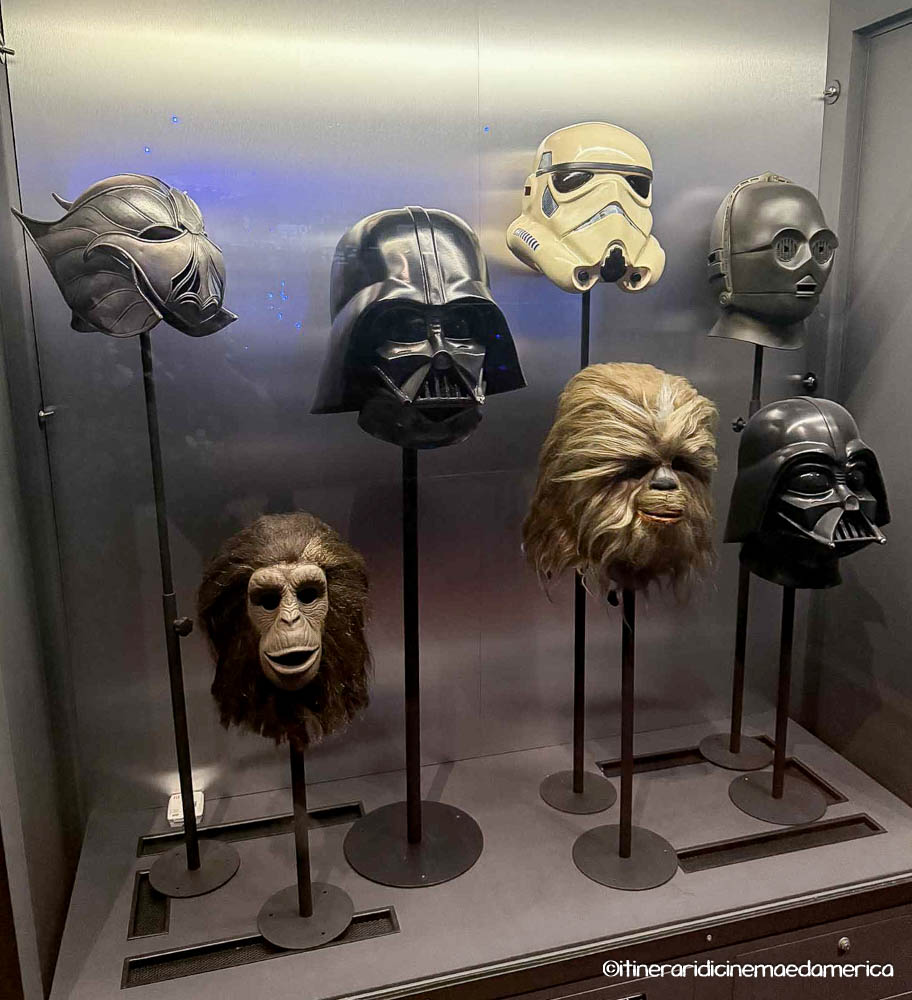

Ci si ritrova in un polveroso saloon tra manifesti e pistole di scena, oppure su un’astronave fantascientifica con tanto di angolo dedicato a Star Wars, alcuni costumi di scena e… la possibilità di sedersi su dei gabinetti (ma non dico altro)!

Oppure, ci si ritrova immersi in un musical colorato con locandine vintage e sequenze di ballo – dagli albori di Hollywood agli anni 60 – proiettate sugli schermi.

Ogni ambiente è un mondo a sé: ci sono oggetti autentici provenienti dai set, costumi, frammenti di dialoghi, colonne sonore, foto dei protagonisti che hanno fatto la storia del genere e del cinema. Tra le arie tematiche più amate c’è quella del cinema horror: un percorso tra manifesti, maschere, fotografie e curiosità che raccontano la fascinazione per la paura sul grande schermo.

C’è anche la sezione dedicata ai maestri del cinema italiano, dove trovano spazio Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci e molti altri. Gli spazi espositivi non seguono un percorso lineare, ma lasciano libertà di movimento: si può salire, scendere, fermarsi, tornare indietro, in modo da godersi il museo ognuno con i suoi tempi e a suo modo.

A luglio 2024, il Museo ha inaugurato, in una delle “cappelle”, la Video Game Zone, una delle prime aree permanenti al mondo interamente dedicate al videogioco all’interno di un museo: un passo che non rappresenta una semplice apertura al mondo del gaming, ma il riconoscimento del videogioco come nuova forma di narrazione visiva.

Curata dal direttore Domenico De Gaetano insieme a Fabio Viola, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, l’esperienza comincia con una sequenza di scene tratte da film e serie che hanno omaggiato o reinterpretato la cultura videoludica. Quattro postazioni audiovisive completano il percorso, mostrando trailer, intro e developer diaries che svelano il dietro le quinte della creazione di un videogioco: dalle prime sperimentazioni in rotoscope alla motion capture, fino al live action digitale. Intorno, teche espositive custodiscono concept art, appunti di design, storyboards e props originali.

Il Museo ha anche avviato una campagna di acquisizione permanente dedicata al patrimonio videoludico, con l’obiettivo di preservare materiali spesso effimeri – concept, manuali tecnici, bozzetti, note di sviluppo – che raccontano il lavoro artistico dietro la creazione di un videogioco. I videogiochi scelti per la prima tranche di acquisizioni sono: Alan Wake 2, Another World, Assassin’s Creed Mirage, Braid, Broken Sword (lo adoro!), Death Stranding Director’s Cut, Detroit: Become Human, Final Fantasy VII, Gone Home, Heavy Rain, Life is Strange, Prince of Persia e Red Dead Redemption .

Una scelta che afferma una visione culturale: quella di un’istituzione capace di capire il presente e includere nella storia del cinema anche le sue evoluzioni più contemporanee, raccontando il potere delle immagini in movimento in qualunque forma esse scelgano di manifestarsi.

Atto IV: Come nasce un film

La visita del Museo continua lungo le rampe elicoidali che salgono verso la cupola della Mole, alla scoperta di come nasce un film.

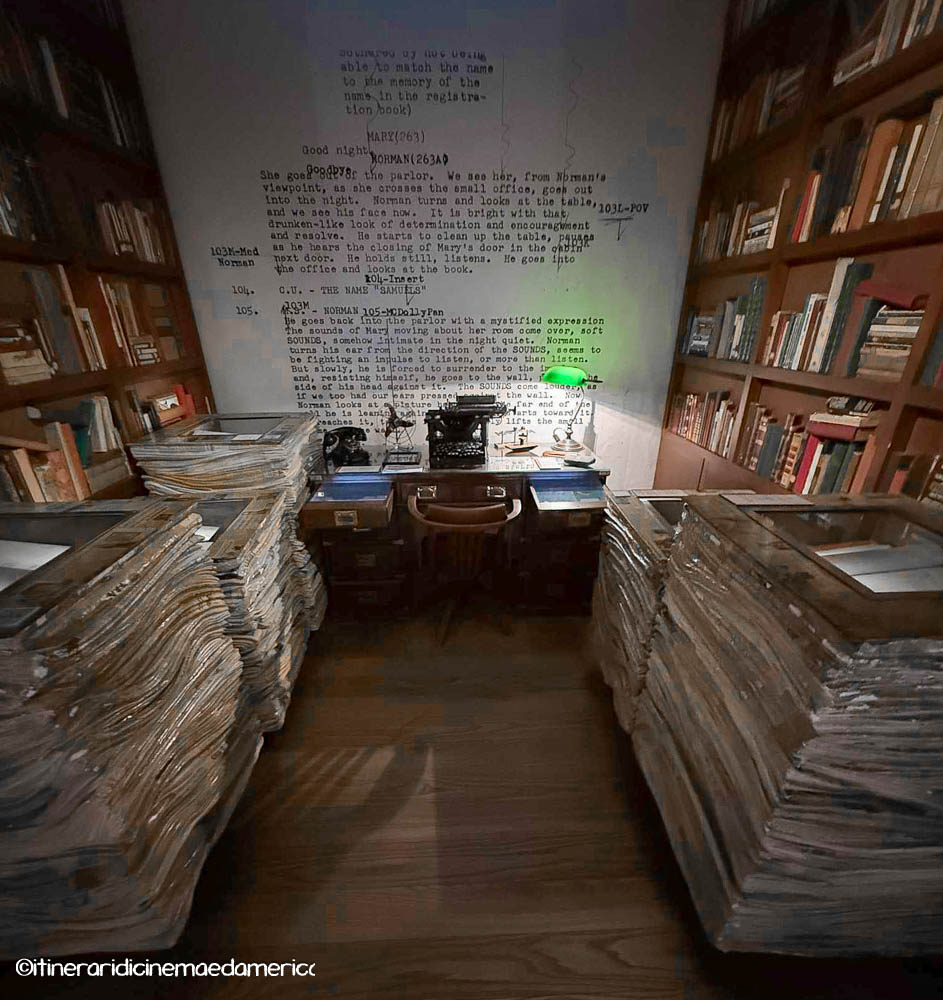

Si parte dal principio: la scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Nelle teche disposte lungo il percorso si possono leggere appunti e storyboard, mentre schermi interattivi mostrano interviste a sceneggiatori e registi che raccontano come un’idea astratta possa diventare una storia. È un omaggio all’immaginazione e alla disciplina del mestiere.

Dalla scrittura si passa alla pre-produzione, il cuore organizzativo di ogni film: i sopralluoghi, la scelta delle location, la composizione del cast, la progettazione delle scenografie. Si entra poi nella sezione dedicata al montaggio e agli effetti speciali, il punto in cui il film – anzi, la pellicola – prende forma. Video esplicativi mostrano come una sequenza apparentemente semplice nasca da decine di tagli, sincronizzazioni e scelte creative.

Accanto, la sezione sugli effetti speciali mostra modellini, miniature e proiezioni digitali, raccontando come l’evoluzione tecnologica – dal cinema muto al CGI – abbia continuamente ridefinito la percezione del reale sullo schermo.

Un’altra area è dedicata alla musica e al suono nel cinema, al potere evocativo di una melodia o di un effetto sonoro. Per capirla a fondo, dei pannelli interattivi permettono di isolare le tracce audio di celebri sequenze cinematografiche per comprendere come cambiano il ritmo e la tensione narrativa quando una musica viene sostituita da un’altra.

Infine, l’ultimo livello è dedicato al momento finale del film: la proiezione e la distribuzione. Vecchi proiettori, locandine d’epoca, manifesti e copie di pellicole restaurate accanto a visori che raccontano l’evoluzione dalle sale tradizionali allo streaming, dai cinegiornali ai festival internazionali, raccontano quell’emozione che si prova prima di entrare in sala, il senso dell’attesa, la voglia di riempirsi gli occhi di quella magia.

Atto V – La terrazza panoramica

Infine, il percorso raggiunge il suo culmine, letteralmente: si sale sulla terrazza panoramica della Mole Antonelliana.

La salita parte dall’Aula del Tempio, dove si trova uno degli elementi più iconici del museo: l’ascensore panoramico, una struttura in cristallo e acciaio realizzata nel 1999 in occasione del restauro della Mole e inaugurato nel 2000 insieme alla nuova sede del Museo del Cinema. Scorre silenzioso lungo 85 metri di altezza, attraversando la maestosa area centrale del museo fino a raggiungere la terrazza panoramica, dove Torino si svela interamente.

A sud, lo sguardo segue la linea del Po e dei viali alberati fino alle colline. A ovest, le Alpi chiudono l’orizzonte con la loro cornice bianca, e nelle giornate limpide si può distinguere la sagoma inconfondibile del Monviso, il “Re di Pietra”. A nord, si riconoscono i tetti rossi di Porta Palazzo e l’impianto ordinato del Quadrilatero Romano. A est, oltre la cupola dorata della Gran Madre, si apre uno scenario spettacolare: la città, il fiume, le montagne e quel cielo mutevole che ha ispirato generazioni di artisti.

Il finale perfetto, per questo viaggio nel cinema.

Info utili

Chiuso il martedì, dal mercoledì al lunedì aperto dalle 9 alle 19 (la biglietteria chiude alle 18).

Biglietti:

Gratuiti sotto i 5 anni.

Intero: Solo museo 16€, Museo + Ascensore: 20€

Ridotto: Solo museo 14€, Museo + Ascensore: 17€

Per tutte le altre specifiche (riduzioni, aperture straordinarie, ecc…) e aperture o chiusure straordinarie, mostre ed esposizioni, consultate il sito ufficiale del museo.

Nel primo giorno libero vengo a trovarvi